出口管制是一国/地区出于国家及地区安全、本国/地区政治外交关系或国际安全考虑,针对特定货物出口、技术出口和服务出口以及向特定国家/地区或实体的出口采取的限制措施,管辖的范围包括军用品、军民两用品、核产品、新兴和基础技术等。经济制裁,是指采用断绝外交关系以外的非武力强制性措施。一般认为,财政、金融、贸易等领域的制裁均属于经济制裁。一般而言,常见的方式包括:全面中止贸易、禁运特定物资、人员禁入以及冻结制裁对象的资产等。

本文主要介绍美国、欧盟等重点域外司法辖区对军民两用物项、敏感技术出口的限制规则与跨国经济制裁机制。

一、美国出口管制法律体系简介

美国现行的出口管制法律法规体系可分成两部分:一部分是军用物项体系,主要包括《武器出口管制法》(Arms Export Control Act,AECA)和《国际武器贸易条例》(International Traffic in Arms Regulations,ITAR);另一部分是两用物项体系,主要包括《2018年出口管制改革法》(Export Control Reform Act of 2018,ECRA)以及《出口管理条例》(Export Administration Regulations,EAR)。除上述法律外,美国还有些法律虽然不直接涉及出口管制,但对出口管制的运行具有重要影响,如《国际紧急经济权力法》《国防授权法》等;还有些法律则是针对一些特定领域或根据国际协议转化而设立的专门立法,如《原子能法》《核不扩散法》等。这些法律与上述两用物项、军品管制法共同构建出美国出口管制法律法规的框架。

在上述美国出口管制法律体系中,出海企业最应关注的当属狭义层面上美国商务部产业与安全局(Bureau of Industry and Security,BIS)主导下的,以《出口管理条例》(EAR)为核心的两用物项管制框架。以下展开有关EAR的规则简析与合规风险点概述。

(一)EAR管辖框架

1. 受EAR管辖的物项

根据EAR第734.3条,除美国政府其他部门/机构专属管辖的物项、部分影印制品及公开的信息和软件等物项,受EAR管辖的物项(含商品、软件、技术)包括:

(1)所有位于美国境内的物项,包括在美国对外贸易区或从美国过境转运的物项;

(2)所有原产于美国的物项,无论位于何地;

(3)适用最小占比规则(De Minimis Rule)的外国生产物项。具体而言,若外国生产物项含有超出特定占比的受管制美国原产物项,则该外国物项将受到EAR管辖。其中,占比阈值可分为0%(不论成分占比均受管制)、10%与25%三档。相应计算公式为:“美国成分占比=受管制的美国原产成分的价值/外国生产物项的总价值”。

(4)适用外国直接产品规则(Foreign-Direct Product Rules)的外国生产物项。本规则主要涵盖三种情形:其一,公司产品在研发过程中,直接使用了特定的美国软件或技术;其二,虽公司产品在研发过程中未使用特定美国软件或技术,但公司产品的生产设备或设备的主要部分使用了特定的美国软件或技术;其三,并入公司产品中的物料使用了特定的美国软件或技术。

2. 受EAR管辖的出口行为

EAR管制的出口行为包括被管制物项的出口(Export)、再出口(Reexport)和转移(Transfer)。以下作出简要介绍。

(1)出口

根据EAR第734.13(a)条,“出口”包括以下情形:(1)以任何方式将物项实际运输或传输出美国,包括从美国发出(send)或带走(take of);(2)“视同出口”,即向美国境内的外国人披露或转移技术或源代码(非目标代码);以及(3)由美国境内的人转移特定航天器的登记(registration)、控制或所有权。

根据EAR第734.15(a)条,技术和软件的“披露”(release)包含以下情形:“(1)外国人对可泄露受EAR管制的技术或源代码的物项进行目视或其他方式的检查;(2)与外国人在美国境内外就技术或源代码进行口头或书面交流。”EAR第734.15(b)条规定,任何通过使用“访问信息”或其他方式公布此类技术或软件的行为都需要获得等同于向该受体出口或再出口此类技术或软件所需的授权。根据EAR第734.19条规定,如果明知转让访问信息将导致相关“技术”或“软件”的公布,则转让访问信息需要相应的授权。

(2)再出口

根据EAR第734.14条,“再出口”包含以下情形:(1)以任何方式将EAR管制物项从某一外国实际运输或传输至另一外国;(2)“视同再出口”,即向披露地或转移地之外的其他外国的国民披露或转移受EAR管制的技术或源代码;(3)由美国境外的人转移特定航天器的登记、控制或所有权。

(3)转移

根据EAR第734.16条,“转移”是指在同一外国境内的某一物项的最终用途或最终用户发生改变,即“境内转移”。

(二)EAR的禁止性要求

一般而言,受EAR管辖并不代表着出口行为受到限制,除非EAR明确了某情形需要申请许可证或存在其他禁止性要求。EAR第736.2条原则性地列举了十项一般性禁令(General prohibitions),以作为其他具体条款的规则基础。应指出,即使某项行为涉及一般性禁令的许可证要求,也仍进一步考察是否适用EAR第740条规定的一般许可证例外以确定是否需要申请许可证。以下做出简要介绍。

禁令一:如果《商业管制清单》(Commerce Control List,CCL)对向某一目的地出口受EAR管制物项设置了许可证申请要求,则未取得许可证不得出口。(具体CCL适用规则见后文。)

禁令二:适用最小占比规则(De Minimis Rule)的物项受限于许可证申请要求。

禁令三:适用外国直接产品规则(Foreign-Direct Product Rules)的物项受限于许可证申请要求。

禁令四:不得从事根据EAR第766条发布的拒绝令(Denial Orders)所禁止的活动。

禁令五:不得“知晓”地(knowingly)将受管辖物项出口于EAR第744条禁止的最终用途(end-use)或最终用户(end-user)。根据EAR第772.1条,“知晓”不仅包括实际知晓某一情形存在或将正常发生,还包括意识到某情形较大可能存在或将要发生。

禁令六:除非适用EAR第746条的许可证例外,不得向禁运目的地出口EAR管辖物项。

禁令七:美国人不得从事EAR所禁止的相关行为。

禁令八:除非获得许可证或适用许可证例外,不得通过特定国家进行过境运输。该等国家包括亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、柬埔寨、古巴、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、老挝、蒙古、朝鲜、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南。

禁令九:不得违反根据EAR签发的或作为EAR一部分的许可证或许可证例外中的条款或条件,或根据EAR签发的或作为EAR一部分的任何命令。一般许可证例外在此不适用。

禁令十:禁止“知晓”地继续从事已违反或将违反EAR的活动。

(三)EAR的物项管控

根据734.3(c)条,受EAR管辖的物项可以分为EAR第774条中《商业管制清单》(CCL)所列物项和未列入CCL的EAR99物项。其中,对于CCL对其中物项实行出口管制分类编码(Export Control Classification Number,ECCN)管理,每个编码都包含对应物项所适用的技术参数、管控原因、许可证要求及许可证例外等信息。

1. 编码含义解读

每个ECCN编码均由5位字符(含数字及字母)组成。

(1)第一位数字:类别(Categories)

数字0至数字9分别代表着不同类别的物项。

数字0:核材料、设备设施及其它类似物项(Nuclear Materials,Facilities and Equipment and Miscellaneous)。

数字1:材料、化学品、微生物和毒素(Materials, Chemicals, Microorganisms, and Toxins)。

数字2:材料加工(Materials Processing)。

数字3:电子设备(Electronics)。

数字4:计算机(Computers)。

数字5:电信和信息安全(Telecommunications and information Security)。

数字6:激光器和传感器(Lasers and Sensors)。

数字7:导航和航空电子设备(Navigation and Avionics)。

数字8:海洋船舶(Marine)。

数字9:航空航天与推进(Aerospace and Propulsion)。

(2)第二位字母:组别(Groups)

字母A至E代表着五类不同组别的物项。

字母A:设备、组件和部件(Equipment,Assemblies and Components)。

字母B:测试、检验和生产设备(Test,Inspection and Production Equipment)。

字母C:材料(Materials)。

字母D:软件(Software)。

字母E:技术(Technology)。

(3)后三位数字

ECCN后三位数字分别对应管制原因、单边或多边管制以及用于区分物项的序号编码。根据EAR第738.2(d)条,具体对应关系为下表:

2. 编码下的管控原因

CCL中共有十四种管制原因,包括:反恐(AT,Anti-Terrorism)、生化武器(CB,Chemical & Biological Weapons)、犯罪控制(CC,Crime Control)、化学武器公约(CW,Chemical Weapons Convention)、加密物项(EI,Encryption Items)、武器公约(FC,Firearms Convention)、导弹技术(MT,Missile Technology)、国家安全(NS,National Security)、核不扩散(NP,Nuclear Nonproliferation)、地区稳定(RS,Regional Stability)、供应短缺(SS,Short Supply)、联合国禁运(UN,United Nations Embargo)、关键物项(SI,Significant Items)、秘密监听(SL,Surreptitious Listening)。

在确认对应编码下的管控原因及该管控原因的适用物项范围后,可对照至EAR第738条附件1的商业国家列表(Commerce Country Chart)或第740条附件1的国家分组(Country Groups)查询出口至对应国家是否需要许可证。

(四)EAR的最终用户/用途管控

1. 最终用户管控

根据EAR第772.1条,最终用户是指“位于国外、接收并最终使用出口或再出口物项的人。最终用户不包括货运代理或中间商,但可以是购买方或最终收货人。”EAR第744条列举了诸多种类的最终用户,企业应确保逐一审查不同类别的最终用户要求。

2. 最终用途管控

最终用途规则同样在EAR第744条进行了详细列举,包含核最终用途、特定生化、化学武器最终用途等,企业应逐一审查可能适用的最终用途限制。

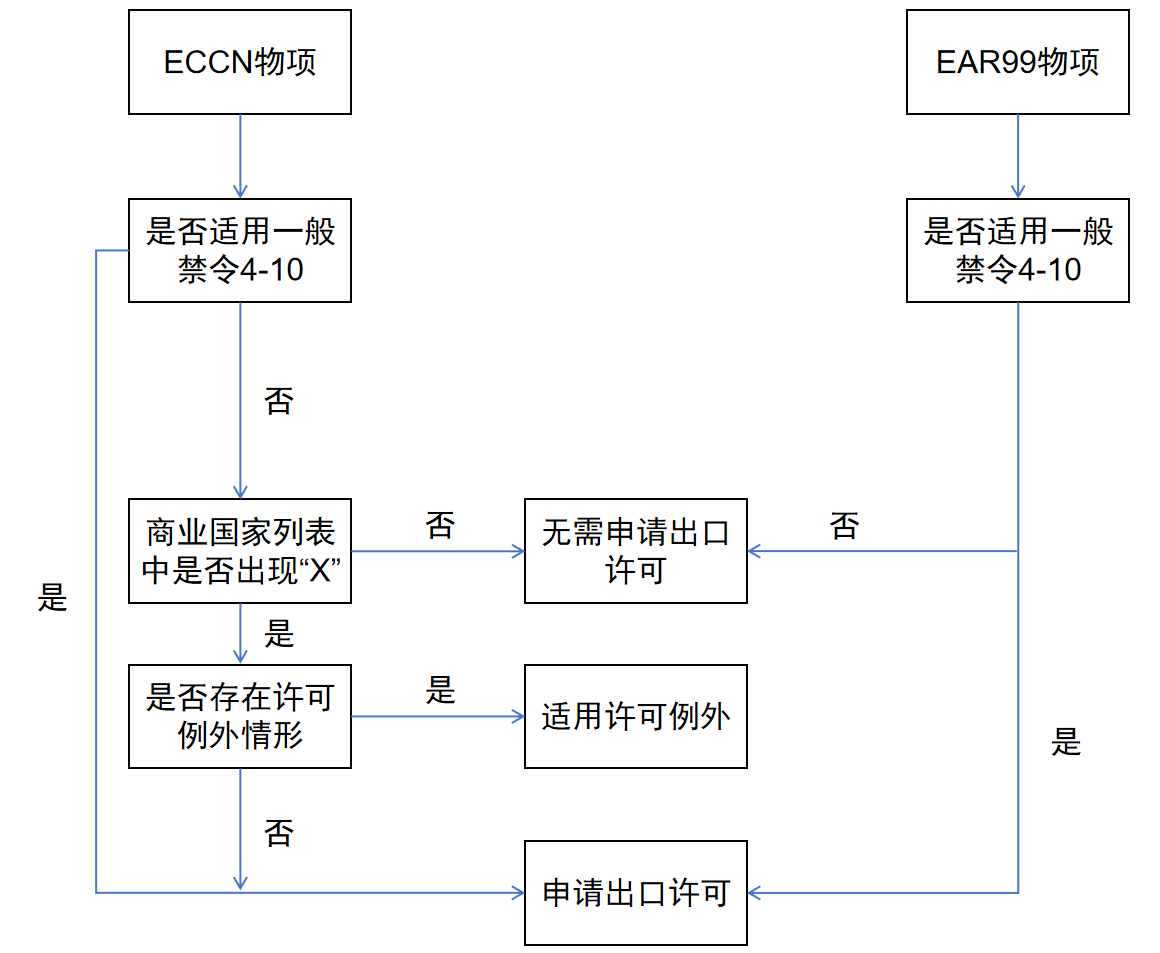

(五)许可证申请的判断思路

许可证要求需要结合物项的ECCN或EAR99编码、目的国/地、最终用途、最终用户进行研判。根据EAR第732条附件1,在确定某出口物项受EAR管辖后,可采取下图中的判断思路。

(图1:许可证申请思路图)

二、美国经济制裁法律体系简介

近年来,在财政部外国资产控制办公室(The U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control,简称“OFAC”)与国务院的主导下,美国通过交易限制、投资限制和资产冻结等经济制裁措施,作为打击、削弱其他国家政治、经济和军事实力的手段,迫使目标政府改变其政治行为,以实现自身政治目标。鉴于美国经济制裁法律的域外适用效力,出海企业应当注重对外贸易时可能涉及的美国经济制裁风险。

(一)美国经济制裁的效力范围

美国经济制裁法律适用于美国人(U.S. Persons),具体指美国公民、永久居民、在美国境内的任何实体、在美国注册的企业及其分支机构。在特定项目中,美国公司的海外子公司也被视为美国人。

此外,在存在特定连接点(Nexus)的情况下,非美国人(Non U.S. person)也要遵守美国经济制裁法律。常见的连接点包括:(1)使用了美国的金融系统,例如使用美元进行交易;(2)违法行为发生在美国领土;(3)违法行为涉及美国人。

更甚至,美国经济制裁存在次级制裁,就是非美国人在与美国不存在任何管辖因素的情形下,依然要遵守美国的某些针对特定国家和特定领域的制裁法规。

(六)美国经济制裁的主要手段

美国经济制裁的两种最主要手段是禁止贸易(Trade Prohibition)和冻结资产(Assets Block)。前者是指,美国人不得与制裁对象发生法律禁止的贸易;后者是指,美国人(主要是金融机构)要履行对制裁对象名下资产的冻结义务(不得转让、支付等)并及时向政府报告。在一些制裁项目下,美国还禁止原本不属于美国管辖的第三国与制裁对象之间的贸易,违反者要受到相应的制裁。

(二)美国经济制裁的主要类型

从对象而言,美国经济制裁的类型主要有特定国家制裁(Country-Based Sanctions)和清单性制裁(List-Based Sanctions)。

1. 特定国家制裁

美国针对特定国家/地区的经济制裁项目包括阿富汗、巴尔干地区、白俄罗斯、缅甸、中非共和国、古巴、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、中国香港地区、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、马里、尼加拉瓜、朝鲜、南苏丹、苏丹和达尔富尔地区、叙利亚、乌克兰、委内瑞拉、也门等国家及地区。

3. 清单性制裁

为实现经济制裁执法的精准打击,OFAC制定了一系列制裁清单。此类清单限制力度涵盖完全禁止美国公民、永久居民或企业与清单上指定的个人、实体进行任何形式的交易,也包含针对特定类型交易的限制。以下展开部分清单的简要介绍。

(1)特别指定国民清单(Specially Designated Nationals List,“SDN清单”)

OFAC的清单体系包括六大类制裁清单,其中,SDN清单是最为重要的制裁清单之一,该清单主要包括六个子清单,即针对恐怖主义、毒品交易、武器扩散(特别是大规模杀伤性武器)、人权践踏、种族灭绝和国际有组织犯罪等方面行为的实体。SDN清单上的实体名单将动态更新并进入美国联邦公报系统,成为美国政府各个部门的“黑名单”。被列入清单的实体的资产和财产权益将被冻结,不能与美国实体进行交易。OFAC定期更新和修订SDN制裁清单,以确保清单的准确性和有效性。SDN制裁清单作为美国的制裁工具,其影响力远远超出了美国的边界。由于美元在全球金融系统中的主导地位,美国的金融制裁政策会对全球金融机构和企业产生影响。

此外,根据OAFC的政策,如果一个实体(如公司或合伙企业)的50%或更多股权归一个或多个被列入SDN名单中的当事方所有,则即使该实体本身没有被列入SDN名单,该实体也将被视为列入SDN名单,受到冻结和资产冻结的限制。从而,美国公司被禁止与这些实体进行业务交易。

(2)“非SDN-中国军事综合体企业”清单(Non-SDNChinese Military-Industrial Complex Companies List,“NS-CMIC清单”)

2021年6月3日,作为《第14032号行政命令》的附件,NS-CMIC清单首次发布,并取代了此前的“中共军事企业”清单(Non-SDN Communist Chinese Military Companies List)。

在列入后果上,《第14032号行政命令》仅禁止对NS-CMIC清单所列实体的公开交易证券的特定购买或出售行为,而并不禁止与NS-CMIC清单所列实体开展与上述证券无关的活动,例如商品或服务的购买或销售。

此外,根据OFAC第857号问答(2021年6月发布),不同于SDN的50%规则,NS-CMIC清单的制裁效果并不自动波及NS-CMIC清单实体的子公司,除非后者也同样被列入NS-CMIC清单或《第14032号行政命令》附件。

(七)违反美国经济制裁的执法后果

根据OFAC《经济制裁执法指南》(Economic Sanctions Enforcement Guidelines),根据具体案件的事实和情况,OFAC的调查可能导致以下一项或多项行动:

其一,不予行动(NoAction)。如果OFAC认定证据不足,无法得出已发生违规行为的结论,且/或认定相关行为未达到需要行政回应的程度,则不予采取行动。在OFAC知晓被调查人已获悉调查的情况下,通常会向被调查人发出信函,表明调查结束且不采取行政措施。除非OFAC后续获悉额外的相关违规行为或其他相关事实,否则“不予行动”的决定代表对明显违规行为的最终认定。

其二,请求补充信息(Request Additional Information)。如果OFAC认定需要关于明显违规行为的补充信息,可要求被调查人或第三方提供进一步信息。在收到足以评估明显违规行为的信息后,OFAC决定是否采取进一步执法行动或对明显违规行为采取其他适当回应。

其三,警示函(Cautionary Letter)。如果OFAC认定证据不足,无法得出已发生违规行为的结论,或认为在当前情况下不宜作出违规认定或处以民事罚款,但认为相关行为在其他情况下可能导致违规,且/或被调查人似乎未在确保遵守OFAC执行的法规、行政命令和规章方面履行应尽职责,OFAC可发出警示函,其中可传达OFAC对相关行为和/或被调查人OFAC合规政策、实践和/或程序的关切。除非OFAC后续获悉额外的相关违规行为或其他相关事实,否则警示函代表对明显违规行为的最终执法回应,但不构成OFAC对是否发生违规行为的最终认定。

其四,违规认定(Finding of Violation)。如果OFAC认定已发生违规行为,且认为有必要记录违规事实,并认定需要作出行政回应,但由于此时民事罚款并非最适当的回应,OFAC可作出违规认定,指明违规行为。违规认定还可传达OFAC对违规行为和/或被调查人OFAC合规政策、实践和/或程序的关切,及/或指明需要采取的进一步合规措施。除非OFAC后续获悉额外的相关违规行为或其他相关事实,否则违规认定代表对违规行为的最终执法回应,并构成OFAC对已发生违规行为的最终认定。违规认定将给予被调查人在该认定生效前对OFAC的违规认定作出回应的机会。若被调查人作出回应,初步违规认定将不构成OFAC对已发生违规行为的最终认定。在此类情况下,OFAC在考虑所收到的回应后,将告知被调查人其对明显违规行为的最终执法回应。

其四,民事罚款(Civil Monetary Penalty)。如果OFAC认定已发生违规行为,并认定应当对被调查人的行为处以罚款,OFAC可处以民事罚款作为已发生违规行为的最终认定及最终民事执法回应。在作出最终罚款决定前,OFAC将给予被调查人作出回应的机会。

其五,刑事移送(Criminal Referral)。在适当情况下,OFAC可将案件移送至相应执法机构进行刑事调查和/或起诉。OFAC已移送刑事调查和/或起诉的明显违反制裁行为,也可能同时面临OFAC的民事罚款或其他行政措施。

其六,其他行政措施。

三、欧盟出口管制法律体系简介

2021年9月9日,欧盟新修订的《关于建立欧盟两用物项出口、中介、技术援助、过境和转移管制制度的第2021/821号条例》(以下简称《欧盟两用物项管制条例》)生效,该条例成为欧盟两用物项出口管制领域的专门法规。

欧盟出口管制反映了在核供应国集团、导弹及其技术控制制度、瓦森纳安排、澳大利亚集团等出口管制相关多边机制中管制的物项。《欧盟两用物项管制条例》管辖欧盟范围内的出口管制制度,包括:一套共同的评估标准和共同的授权类型;欧盟共同的两用物项清单;对可能用于大规模杀伤性武器计划或侵犯人权等未列出物项的最终用途控制的共同规定;管制与两用物项及其通过欧盟过境有关的中介和技术援助;出口商将采取的具体控制措施和合规性,例如记录保存和登记;设立主管当局网络,以支持整个欧盟的信息交流和控制措施的一致实施和执行。在某些情况下,出于公共安全等方面的考虑,欧盟成员国可能会对未列入清单的两用物项实施全面控制。该法规适用于整个欧盟。

2024年9月,欧盟于对《欧盟两用物项管制条例》的附件I《欧盟两用物项管制清单》(the EU dual-use export control list in Annex I of Regulation (EU) 2021/821)进行了更新,进一步加强了对两用物项的管控。

以下将围绕简要《欧盟两用物项管制条例》及《欧盟两用物项管制清单》简要介绍欧盟两用物项的出口管制规则。

(一)基础管制框架

《欧盟两用物项管制条例》第二条规定,“两用物项”为具有军、民双重用途的物项,包括软件和技术,可用于设计、开发、生产或使用核、生、化武器或其运载工具的物项及可用于非爆炸性用途和以任何方式协助制造核武器或者其他核爆炸装置的所有物项。《欧盟两用物项管制条例》第三条规定,出口附件I所列的两用物项必须获得批准。如果符合特定条件,出口未列入附件I的两用物项也可能需要授权。根据《欧盟两用物项管制条例》第九条,在《欧盟两用物项清单》所列物项之外,欧盟成员国可以另行管控其他出口管制物项。

此外,《欧盟两用物项管制条例》第四条设立了针对涉及大规模杀伤性武器或军事最终用途的物项的全面控制;《欧盟两用物项管制条例》第五条设立了针对可能被用于侵犯人权的网络监控物项的全面控制。

值得注意的是,欧盟暂未建立如美国出口管制制度下针对外国物项的最小占比规则或外国直接产品规则,故一般对外国生产物项没有管辖权。

(八)受管制的行为

《欧盟两用物项管制条例》下,受管制的行为包括两用物项的出口、中介服务、技术援助、过境和转让。

1. 出口(export)

根据《欧盟两用物项管制条例》第2条第2款,“出口”行为涵盖将受管制物项从欧盟境内运输到境外,以及通过电子媒介(含传真、电话、电子邮件或任何其他电子手段)传输软件或技术至欧盟境外。

4. 中介服务(brokering services)

根据《欧盟两用物项管制条例》第2条第7款,“经纪服务”包括:(1)为从一第三国向另一第三国的购买、销售或供应两用物项或技术进行谈判或安排交易;或(2)买卖位于第三国的两用物项,以便将其转移至另一第三国。

就本条例而言,仅提供运输、金融服务、保险或再保险服务,或一般性广告或促销等辅助服务的,不属于“中介服务”范畴。

5. 技术援助(technical assistance)

根据《欧盟两用物项管制条例》第2条第9款,“技术援助”是指与维修、开发、制造、组装、测试、维护或任何其他技术服务相关的任何技术支持,其形式可包括指导、建议、培训、工作知识或技能的传授,或咨询服务,包括通过电子手段、电话或任何其他口头形式的协助。

6. 过境(transit)

根据《欧盟两用物项管制条例》第2条第11款,“过境”指非欧盟的两用物项进入并穿越欧盟关境,运输至欧盟关境以外的行为。

7. 欧盟境内转让(intra-Union transfers)

根据《欧盟两用物项管制条例》第11条,对于附件四的物项,其欧盟成员国之间的转让须经给许可。此外,在某些情况下,欧盟成员国还可以对其他物项的欧盟境内转让设置许可要求。

(九)管制物项

1. 管制物项类别

《欧盟两用物项管制清单》将管制物项分为10类。其中,0类:核材料、设施与设备;1类:特殊材料与相关设备;2类:材料加工;3类:电子产品;4类:计算机;5类:电信与“信息安全”;6类:传感器与激光;7类:导航与航空电子设备;8类:海事;9类:航空航天与推进系统。每一大类里再划分为5小项:A:系统、设备与部件;B:测试、检验与生产设备;C:材料;D:软件;E:技术。

与此同时,《欧盟两用物项管制清单》为管制物项设置了相应的编码以方便管理。编码第一位为数字0至9,分别表示管制物项类别,编码第二位为字母A至E,表示管制物项性能,编码第三至五位为数字000至999,表示管制物项属性编号。

8. 技术参数及技术说明

《欧盟两用物项管制清单》详细地列出了每个管制物项的技术参数。以管制编码为“2B003”的管制物项为例,该物项是指专为正齿轮(Rc≥40)、斜齿轮和双斜齿轮的剃削、精加工、磨削或珩磨而设计的,符合以下特征的数控机床:(1)间距直径超过1250毫米;(2)表面宽度为螺径直径的15%及以上;(3)成品质量达到或超过AGMA 14级(相当于ISO1328 3级)。

此外,《欧盟两用物项管制清单》还对部分管制物项作出技术说明。以管制编码为“4A004”的管制物项为例,该物项是指收缩阵列计算机、神经计算机、光学计算机及专门设计的相关设备、“电子组件”及其部件。其中,“收缩阵列计算机”的技术说明为:数据的流动和修改可以由用户在逻辑门电平进行动态控制的计算机;“神经计算机”的技术说明为:为模仿神经元或神经元集合的行为而设计或改进的计算设备,即可根据先前的数据调节多个计算组件的权重和互连数量且具有硬件能力的计算设备;“光学计算机”的技术说明为:用光来表示数据的计算机,包括基于直接连接的光学设备的计算逻辑部件。

(十)出口许可证类型

欧盟两用出口授权涉及以下四种类型:

第一,“欧盟通用出口授权”,是指向某些目的国出口的出口许可,允许在特定条件下向特定目的地出口两用物项。

第二,“成员国通用出口授权”是指根据由成员国立法定义的出口许可。

第三,“单项出口许可”是指授予一个特定出口商向第三国某个最终用户或收货人出口一类或多类两用物项的许可。

第四,“全球出口许可”是指授予一个特定出口商向某个或某几个特定第三国的特定最终用户出口多类两用物项的许可。

(十一)违规处罚

《欧盟两用物项管制条例》第25条授权欧盟各成员国采取适当措施,确保条例的正确实施。条例要求成员国设置的处罚应有效、适度且具有威慑力。欧盟成员国对违反条例所规定的常见处罚包括:1. 民事罚款;2. 行政处罚;3. 刑事罚款;4. 监禁;5. 取消职位资格;6. 扣押货物;7. 暂停或吊销出口许可证;8. 暂时或永久禁止从事相关经济活动;9. 没收违法所得;10. 没收资产;11. 注销法人资格等。

四、欧盟经济制裁规则法律体系简介

在欧盟,经济制裁被称为“限制性措施”(Restrictive Measures)。以2009年12月正式生效的《里斯本条约》(the Treaty of Lisbon)为基础,并随着欧盟《欧洲议会和欧洲理事会关于保护欧盟及其成员国免受第三国经济胁迫的条例》、《针对威胁欧盟或其成员国的网络攻击采取限制性措施条例》和《针对严重侵犯人权行为采取限制性措施条例》等系列立法出台,以及欧盟全球人权制裁机制与网络制裁机制的确立,欧盟对自身对外制裁体系进行全面升级并付诸多轮实践,逐渐形成了不同专题的多元制裁机制,涵盖传统的贸易、金融、反恐和反战等制裁议题,以及近年来衍生发展出的网络、人权、环保和横向制裁等新型制裁内容。

此外,欧盟亦通过了《欧盟关于限制性措施实施的基本原则》(Basic Principles on the Use of Restrictive Measures)、《欧盟限制性措施实施和评估指南》(Guidelines on the Implementation and Evaluation of Restrictive Measures,以下简称《评估指南》)、与《欧盟有效执行限制性措施的最佳实践》(EU Best Practices for the Effective Implementation of Restrictive Measures,以下简称《最佳实践》),进一步规范欧盟及成员国制裁运作与执行的标准,以保证对外制裁的一致性。

(一)欧盟经济制裁的负责机构

与美国财政部设立海外资产管理办公室(OFAC)负责对外经济金融制裁事项不同,欧盟并没有一个类中央集权的机构全权负责经济制裁工作。在实践中,欧盟理事会、欧盟委员会、高级代表、EEAS、总理事会及成员国主管部门等主体分别对欧盟制裁的不同阶段拥有管辖权,权责分散。

(二)欧盟经济制裁的对象

根据《欧洲联盟运行条约》(the Treaty on the Functioning of the European Union)第215条,经《欧洲联盟条约》(the Treaty on European Union)第五编第2章规定的程序,欧盟经济制裁的作用对象可包括国家、自然人、法人、团体或非国家实体。

根据《评估指南》规定,欧盟制裁一般适用于欧盟具备管辖权的领土、船舶与航空器、个人或实体,包括:(1)欧盟的领土及领空;(2)在欧盟注册的船舶或航空器;(3)欧盟成员国的自然人国民;(4)依据欧盟成员国法律设立或组建的法人、机构或实体,不论其位于欧盟境内或境外;(5)在欧盟境内开展部分或全部业务(商业活动)的法人、机构或实体。此外,根据《评估指南》第54条之规定:“在成员国设立的实体不得利用其控制的公司作为规避制裁的工具,即使该公司未在欧盟设立。”

从规则上看,欧盟的制裁管辖以“发生实际联系”为原则,相较美国“长臂管辖”更具限制性。但在实践中,部分欧盟机构在成员国的积极主张下,试图通过非正式方式邀请某些第三国配合其所实施的制裁,间接扩大制裁的管辖与适用范围。除政治拉拢外,欧盟亦通过立法、执行等方式“静悄悄”地扩展域外管辖权,延伸制裁适用触角。例如,在《通用数据保护条例》施行一年后,欧盟便加紧完成了网络制裁机制的建设工作,于2019年5月17日通过了第2019/796号《针对威胁欧盟或其成员国的网络攻击采取限制性措施条例》,并直接引入“与欧盟发生联系”的管辖规则,将网络制裁的管辖适用范围扩张至境外成立或运行的法人、实体或机构。

(十二)欧盟经济制裁的主要手段

欧盟经济制裁的手段种类繁多,出海企业应重点关注其金融制裁措施和贸易制裁措施。

1. 金融制裁措施

金融制裁措施是指对目标个人或实体实施资产冻结或限制向其提供特定金融服务,以切断其资金流动和经济支持的措施。

(1)资产冻结

欧盟最广泛采取的金融制裁措施是资产冻结。欧盟会保存一份受资产冻结制裁的综合名单(Consolidated List of Financial Sanctions),该名单由欧洲银行联合会、欧洲储蓄银行集团、欧洲合作银行协会、欧盟公共银行协会(欧盟信贷部门联合会)和欧盟委员会共同认可并遵守。

资产冻结措施包含两个层次的内容。一是必须冻结欧盟名单所列当事方所属、拥有、持有或控制的所有资金和经济资源。二是禁止直接或间接向名单所列当事方提供资金或经济资源或为其利益行事。其中,“资金”(Funds)泛指各种金融资产和利益,包括现金、支票、证券和债务工具等。“经济资源”(Economic resources)是一个宽泛的概念,基本上包括任何可用于获取资金、商品或服务的资产或权利。“间接”向名单所列当事方提供资金或经济资源主要是指向名单所列当事方所有或控制的关联方付款或提供货物或金融服务等。根据《最佳实践》第62条至65条之规定,当一方持有一实体50%及以上股权时,就认为该实体为该方所有。与判断所有权的单一标准不同,控制权的判断则更为困难,评估一方是否受另一个法人或实体“控制”的判断涉及复杂的事实要素,如投票权控制、任命公司领导层的权力等。因此,金融机构在识别由制裁名单所列当事方控制的关联方时,需要基于风险为本的原则逐案评估。

(2)限制提供特定金融服务

与资产冻结相比,限制提供特定金融服务是欧盟针对俄罗斯等特定国家的特定行业实施的更具针对性的金融制裁措施,旨在削弱特定行业基础设施的功能完整性和融资能力。其可包括:专门金融信息服务禁令、货币服务禁令、存款和开户禁令、可转让证券和货币市场工具禁令、新贷款和信贷禁令等。

9. 贸易制裁措施

与金融制裁不同,贸易制裁主要集中在货物和服务的进出口限制,而非资产冻结和特定金融交易。主要可包括:(1)配额、关税、非关税壁垒;(2)武器进出口禁令;(3)军民两用物项出口禁令;(4)其他货物禁令;(5)服务禁令。

(十三)违反欧盟经济制裁的后果

基于近年来对欧盟成员国制裁实施情况的观察,成员国在有关欧盟制裁措施的立法转化与具体执行方面具有较大自主裁量权,欧盟各成员国的制裁罚则并不统一。个人与实体基于同一事由违反欧盟制裁规定,在不同成员国所需承担的法律责任并不相同,跨度涵盖民事、行政与刑事责任。例如,有数据曾显示,当个人或实体违反欧盟经济制裁决定向被制裁国出口特定产品时,对个人的罚款从1000欧元(保加利亚)到10万欧元(德国)不等,对公司实体的罚款从1万欧元(保加利亚)到100万欧元(德国)不等。

五、企业出海出口管制常见风险点概述

在全球供应链重构与地缘政治博弈加剧的背景下,出口管制已成为企业国际化进程中不可回避的核心挑战。针对当前出口管制领域的高发风险,梳理如下。

(一)各国频繁出口管制规则,企业未及时调整合规策略

当前全球出口管制规则呈现“高频迭代、范围扩张”的特点,例如新兴技术物项(如量子计算、先进半导体材料)被动态纳入管制清单,以及临时性出口限制措施的频繁出台,导致企业原有产品可能因新增管制物项清单而触发合规风险。企业从政策获知到完成客户沟通、供应链重组及合规流程改造往往需要数月时间,这种时间差导致企业可能因“政策已变、业务未转”而被动触发合规风险。

此外,长期依赖特定客户和订单的企业(如半导体、无人机行业),往往形成固化业务模式。一线业务人员对历史操作流程的惯性执行(如沿用过时税号申报、忽视新增管制物项核查),叠加管理层对存量订单的利润保护倾向,使得合规整改难以穿透执行。

(十四)出口管制规则错综复杂,企业容易误判合规义务

全球出口管制体系呈现“碎片化、差异化、技术化”特征,加剧企业合规判断难度。

首先,管制规则构建于出口行为、物项属性、最终用户、目的地国别、最终用途等多重维度,且每项维度下设复杂判定标准,企业常因单一维度合规审查疏漏陷入对合规义务的误判。

其次,管制物项技术界定存在模糊地带。部分新兴技术的管制分类依赖动态技术参数,且不同法域对物项分类的标准存在差异。企业技术部门与合规部门常因专业语言壁垒、指标量化标准分歧,导致物项分类出现误判。

再者,规则执行层面,企业对各国出口管制部门的监管口径往往难以把握,导致误判合规义务边界,呈现合规不足或过度合规的倾向。

(十五)供应链波动风险徒增,企业未及时调整业务布局

在出口管制力度持续强化的当下,全球供应链的脆弱性被进一步放大,企业因供应链布局调整滞后而面临断供危机的风险与日俱增。

从供应链结构来看,部分行业存在关键环节“单点依赖”的突出问题。例如半导体产业链中,光刻胶、离子注入机等核心材料与设备长期集中于少数国家和地区供应,新能源汽车产业的高端正极材料、燃料电池膜电极等关键组件也高度依赖特定区域的供应链网络。当出口管制措施突然收紧时,企业往往面临核心物料短期内无法寻得替代来源的困境,导致生产线停滞甚至被迫停产,不仅面临交付延迟的合同违约风险,更可能因市场份额流失对品牌声誉造成长期损害。

六、企业出海出口管制合规建议

针对当前企业出海出口管制核心风险点,梳理出如下合规建议。

(一)持续关注各国出口管制规则变化

针对出口所涉国家,企业应组建跨部门政策研究团队,依托政府通报、行业协会预警、第三方合规数据库等多元渠道,构建覆盖主要贸易伙伴的法律法规动态监测网络。企业应特别关注规则更新、重大执法案件及临时管制措施,通过自动化系统对物项清单、国别风险等级实施“日更新”监测,避免因信息滞后触发合规漏洞。

(二)构建企业出口管制合规制度,加强企业出口合规管理

企业应针对出口管制合规风险构建合规制度,拟定出口管制合规政策声明,向全体员工和公司商业合作伙伴发放,并视情况要求员工和公司商业合作伙伴签署合规承诺书。

制度上,企业应健全出口管制合规管理组织架构,包括决策层领导下的出口管制合规委员会、出口管制合规部门以及各业务单位,明确合规责任。

实践上,企业应全面评估经营风险,从物项、客户、技术与研发、内部运作、出口管制信息出境、第三方合作伙伴等多个维度全面评估自身出口管制风险。企业可在具体业务开展过程中注意审查以下环节:签约前审查环节、签订合同环节、申请许可证环节以及履行合同环节。比如在签约前审查环节,应当注意物项是否存在被违规转移的风险、客户是否是最终用户、交易相关方是否被列入管控名单等禁止或限制交易名单;在签约环节,应注意在合同中设置出口管制合规相关条款。一旦发现出口违规风险,企业应立刻调整业务活动,摒弃侥幸心理,确保合规出口。

(三)强化业务人员培训及跨部门交流

企业应强化一线业务人员出口管制法律法规培训,通过定期合规课程与案例解析,提升其在订单洽谈、申报操作等具体业务中的合规审查意识与风险识别能力。同时,针对出口管制涉及的技术参数判定、多法域规则差异等复合挑战,企业应建立技术部门专家与合规团队的常态化沟通机制,促进技术语言与合规标准的转化对接,打破专业壁垒导致的信息断层,确保物项分类、用户筛查等关键环节的跨维度审查协同,从人员能力与部门协作双层面降低合规义务误判风险。

(十六)加强与专业人士的沟通,必要时及时寻求专业支持

企业应建立常态化的外部合规支持网络,加强与行业协会、律师事务所及第三方咨询机构的沟通,实时获取各国出口管制动态与执法口径变化,确保在复杂出口管制规则解读与合规事件处置上获得专业指导。此外,在涉及新兴技术物项分类、敏感国别交易审查等专业性较强的场景中,企业可及时引入外部专家开展合规尽调与风险评估,避免因内部认知局限导致的合规风险。尤其在面临海关问询、管制调查等突发情况时,企业可依托外部团队的专业服务,快速制定应对策略,确保合规决策的合法性与严谨性,最大限度降低法律风险与商誉损失。

七、企业出海经济制裁常见风险点概述

在全球地缘政治冲突加剧与单边制裁工具化的背景下,经济制裁已成为企业国际化进程中必须跨越的“合规雷区”。针对当前经济制裁领域的核心风险,梳理如下。

(一)制裁清单动态更新,企业合规响应滞后

当前全球经济制裁呈现“高频扩容”的特点,全球主要经济体(如美国、欧盟)的制裁清单更新频繁。例如,美国财政部在2024年将3,135个个人或实体列入特别指定国民和被封锁人员(SDN)清单,较2023年(新增2,502个)增长25%。美国商务部同期将520个实体列入实体清单,较2023年(新增468个)增长11%。企业因未及时筛查新增制裁主体而开展交易,可能导致自身触犯制裁规则,引发制裁后果。

(十七)合规维度交叉重叠且法律冲突加剧,企业应对能力不足

随着主要经济体将单边制裁工具化,不同法域的合规要求呈现显著的管辖权重叠与规则对立。一方面,我国《反外国制裁法》《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》明确禁止企业遵守外国“歧视性限制措施”,要求对不当域外适用的外国法律予以抵制;另一方面,美国、欧盟等域外制裁法律规则,又强制要求企业(包括外国分支机构)执行其制裁指令,否则将面临高额罚款等制裁后果。这种合规义务双向互斥的法律冲突,使企业在跨境交易中可能陷入“遵守中国法则面临外国处罚、服从外国制裁则触犯中国法律”的两难境地。企业普遍缺乏跨法域合规义务的差异化评估机制,以及同时满足多重监管要求的内控体系,导致在业务决策中难以平衡不同法域的合规底线,潜在法律责任风险持续累积。

(十八)供应链与金融链脆弱性凸显,业务连续性管理缺位

当前经济制裁常通过限制关键物资流通、阻断跨境金融通道等手段,对企业供应链稳定性与资金链安全性形成巨大冲击。在供应链层面,制裁可能导致原材料、零部件或技术的跨境采购受阻,核心供应商履约能力下降,甚至引发区域性或全球性的供应网络断裂;在金融链层面,账户冻结、支付系统排斥、信用证拒付等措施,可能直接切断企业海外资金循环通道,导致跨境结算、融资授信等金融功能失效。然而,多数企业尚未建立覆盖供应链冗余规划、金融渠道多元化布局、制裁影响预评估机制的业务连续性管理框架,在遭遇制裁冲击时,易因关键资源断供导致生产停滞、因资金周转中断引发项目违约。

八、企业出海经济制裁合规建议

针对当前企业出海经济制裁核心风险点,梳理出如下合规建议。

(一)构建制裁动态监测机制

企业应重点关注美国与欧盟等司法辖区的制裁规则变动与执法资讯,实时了解制裁动向与清单更新情况,明确制裁的风险点和制裁豁免情形,对可能发生的风险进行识别、预测、监控,并制定风险预案。

(十九)强化供应链尽职调查

企业应筛查供应链中所有第三方(包括物流商、代理商)的最终受益人、实际控制权及关联交易信息,优先选择与未涉足受制裁市场的供应商合作,并要求其签署合规承诺书。出海中国企业应建立客户筛查系统,并通过尽职调查识别交易中直接或间接涉及的高风险客户,尤其是避免与SDN等重点外国制裁清单上的主体进行交易,并慎重开展与被重点制裁国家(如俄罗斯、伊朗等)主体在制裁高发行业(如能源业、金融业等)的贸易和投资活动。

(二十)确保中国法律合规

在面对中外法律冲突时,中国企业应确保优先遵守本国法律法规,并同步向国内外主管机关沟通有关合规义务冲突的情况,寻求合规建议。具体实施中,需建立跨境合规冲突双报机制:一方面,就外国制裁可能引发的中国法合规风险,及时向商务、海关、外汇管理等国内监管部门汇报,获取官方解释与指导;另一方面,通过法律顾问或合规部门,向实施制裁的外国主管机构说明中国法律的强制性规定,避免因信息不对称导致的合规误判。企业需特别注意,不得因外国制裁压力而主动实施损害中国主权、安全或企业合法权益的行为,例如未经授权冻结境内关联实体资产、中断与中国合规主体的正常交易等。

(二十一)分级贯彻合规措施

针对排查发现的风险点,企业应依托专业合规团队,综合分析所涉制裁的法律层级、地域效力及限制行为范围,制定差异化管控策略:对高风险业务果断采取合同终止、交易冻结等隔离措施,规避二级制裁传导风险;对低风险存续业务,通过签署合规承诺协议、增设违约条款、强化交易监控等方式,构建全流程风险控制体系,确保业务连续性与合规性的动态平衡。

附件下载:

粤公网安备 44030402002963号

粤公网安备 44030402002963号